Un vecchio adagio della lotta antimafia dice, "segui il denaro". Bene, per quanto riguarda l'attuale lotta al terrorismo fondamentalista, si può adattare questo motto con "segui il petrolio". Sono infatti due gli sviluppi che abbiamo conosciuto nel corso del fine settimana che sembrano delineare scenari inattesi in quello che è lo scacchiere globale del potere ed entrambi hanno a che fare, più o meno direttamente, con l'oro nero.

Partiamo da qui,

ovvero da una presa d'atto dell'ipocrisia che ammanta il pensiero occidentale dominante, quello che idolatra Oriana Fallaci e grida alla guerra contro tutto il mondo musulmano. Bene, questa tabella compara le pene a cui sono sottoposti i cittadini sauditi e del cosiddetto Califfato se ritenuti rei di determinati reati o comportamenti non coerenti con la legge coranica. Vedete qualche sostanziale differenza di diritto? Palesi gap giurisprudenziali? Peccato che Ryad, oltre ad essere un partner commerciale di mezzo Occidente, sedesse al G20 di Antalya e sia nostro formale alleato contro il terrorismo (che invece finanzia da sempre), mentre l'Isis è il cancro da estirpare in nome della guerra del mondo libero e democratico contro la barbarie teocratica.

Così, per mettere subito le cose in prospettiva. Ma ora veniamo ai dati,

ovvero al sobrio deficit di budget dell'Arabia Saudita dovuto proprio al crollo del prezzo del greggio, siamo al 20% e anche le prospettive per il 2016 non paiono rosee. Certo, il 4 dicembre si riunisce a Vienna l'Opec, di fatto a guida saudita ma da Ryad hanno già fatto sapere che non si opererà alcun taglio alla produzione giornaliera, fissata a 30 milioni di barili, questo in ossequio al sempre più suicida tentativo di schiantare i margini del comparto shale oil Usa e di rubare quote di mercato europeo alla Russia applicando un forte sconto sulle forniture. Questo grafico,

ci mostra come anche la ratio debito/Pil saudita sia in crescita nel medio termine, mentre questi altri due grafici

ci mostrano le criticità maggiori e più contingenti. Ovvero, pressione molto forte sul peg tra ryal saudita e dollaro statunitense e, soprattutto, il tasso sull'interbancario che segnala un aumento - e non di poco - delle fughe di capitali dal Paese. Il quale, giova ricordarlo, ha già annullato tutti i progetti infrastrutturali in cantiere per cercare di tamponare i gap di bilancio, lasciando invariata solo la spesa militare.

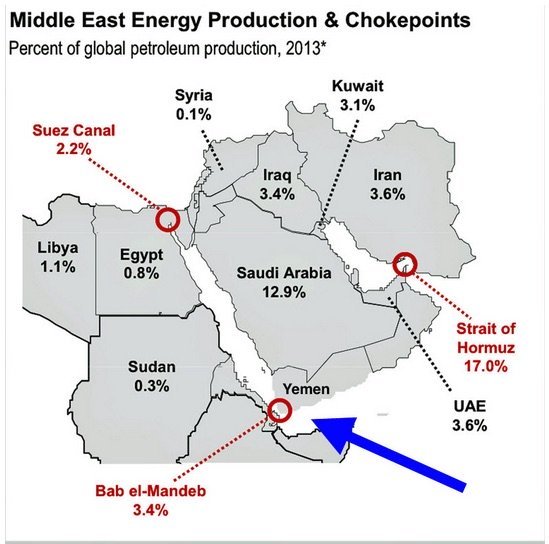

E il perché di questa scelta è chiaro e ha un nome preciso: Yemen. Per la precisione, la "proxy war" contro l'Iran che in quel Paese sta combattendo dallo scorso marzo l'Arabia Saudita attraverso l'operazione "Decisive storm" per contrastare il ribelli houti finanziati proprio da Teheran. All'epoca, l'impegno di Ryad era agli inizi ma le operazioni subirono un'accelerazione molto netta quando le milizie filo-iraniane entrarono in una base militare vicino allo stretto strategico Bab el-Mandeb, come ci mostra la cartina.

Bab el-Mandeb è un chokepoint per le rotte globali del petrolio e l'ultima cosa al mondo che Ryad (ma anche molti governi occidentali a lei vicini) poteva accettare era che dei ribelli filo-iraniani nel prendessero il controllo. Nel contempo, il porto strategico di Aden vedeva schierate truppe ancora fedeli al vecchio governo yemenita di Hadi proprio per evitare che gli houti riuscissero a insediarsi anche lì. Quando però le ostilità tra le due fazioni subirono un'escalation, truppe straniere non identificate arrivarono, sbarcarono e aiutarono decine di cittadini stranieri a tornare a casa dopo essere stati bloccati per le violenze. Come ci mostrano queste foto, quelle truppe erano di soldati cinesi.

Nessuno si accorse di nulla, la notizia non finì sui giornali. Pechino colse tutti con la guardia abbassata e riuscì a inviare in uno dei luoghi più caldi e trafficati al mondo un nave da guerra, la fece attraccare, dispiegò i militari a terra e dopo aver salvato i civili intrappolati, li caricò a bordo e salpò di nuovo. In aprile questa mossa sorprese tutti ma oggi, contestualizzando, si capisce meglio il significato strategico: Pechino sta giocando la carta della potenza navale, visto che oltre all'operazione in Yemen ha dato vita alle isole artificiali al largo del Mare di Cina del Sud e ha inviato navi da guerra a 12 miglia nautiche dalla costa dell'Alaska, oltre a un sottomarino nucleare in pattugliamento.

In questo contesto, può essere utile questa mappa di Bab al-Mandeb,

la quale ci mostra che da un lato dello stretto c'è lo Yemen ma dall'altro c'è il Djibouti, dove la Cina dallo scorso maggio sta negoziando con il governo locale per la costruzione di una base militare proprio nel porto strategico. Riuscirci significherebbe avere sotto controllo uno dei primi cinque chokepoint petroliferi al mondo, il quale nel 2013 ha visto circa 3,8 milioni di barili di greggio e prodotti raffinati al giorno transitare verso Europa, Stati Uniti e Asia, contro i 2,9 milioni al giorno del 2009.

E questa tabella mette la situazione in prospettiva rispetto agli altri chokepoint.

Cosa è cambiato ora? E' cambiato che venerdì scorso il Wall Street Journal, non senza un certo allarme, ha reso noto che la trattative per la costruzione della base militare a Djibouti è in fase avanzata, una mossa che "vedrebbe Pechino espandere il limite di intervento geografico per le proprie forze armate, al fine di proteggere i sempre crescenti interessi economici e di sicurezza in tutto il mondo". Cosa peggiore è che gli stessi Usa hanno una base militare a Djibouti, Camp Lemonier e la presenza cinese appare sgradita: sempre il Wall Street Journal ricordava che "gli Usa hanno preoccupazioni riguardo ai termini in cui il governo locale gestirà l'ingresso eventuale della Cina o di chiunque altro in uno spazio già congestionato". Della serie, vogliamo esserci solo noi.

Ma Pechino è determinata, visto che ha già investito massicciamente in Djibouti, soprattutto nell'ampliamento del porto costato centinaia di milioni di dollari e nella costruzione della ferrovia che unisce la città ad Addis Abeba in Etiopia, finanziata per alcuni miliardi. Si tratta di un Paese di 900mila abitanti, la gran parte in stato di povertà ma per Pechino, che dista 4800 miglia dal Corno d'Africa, la presenza militare qui è strategica, visto che permette di proteggere le importazioni di petrolio dal Medio Oriente attraverso l'Oceano Indiano e fino in Cina e garantisce un accesso maggiore alla penisola arabica. E lo conferma quanto dichiarato al New York Times da Andrew Erickson, esperto di strategia militare cinese allo US Naval War College: "Per decenni la Cina ha rivendicato con orgoglio l'assenza di sue basi militari su suolo straniero, quindi quanto sta accadendo a Djibouti ha un'importanza enorme. La Cina sta per varcare il Rubicone".

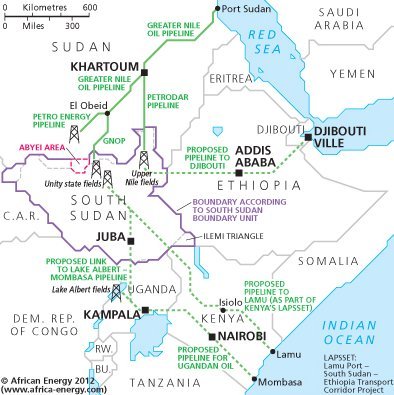

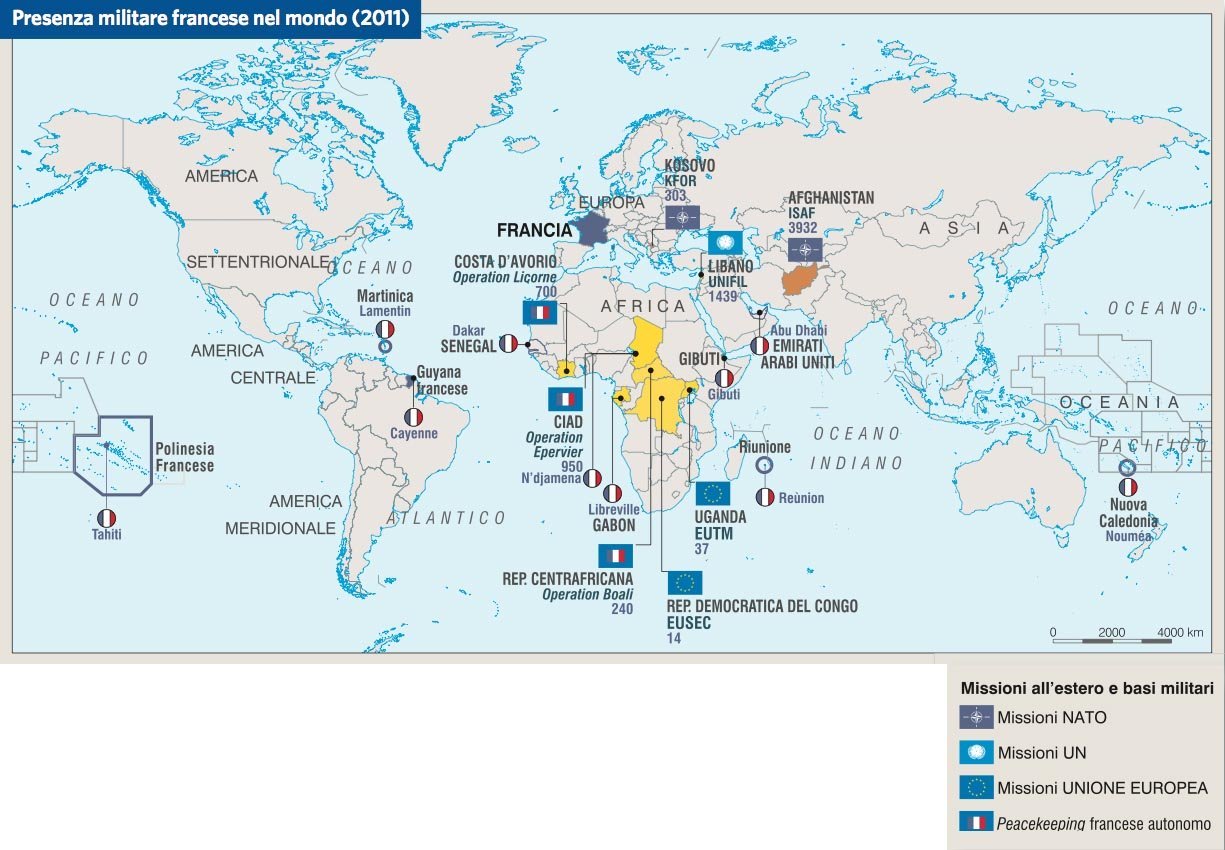

E questo non possono permetterselo gli americani, né i sauditi. Ma anche i francesi. Già, proprio quei francesi recentemente colpiti al cuore con l'attacco del 13 novembre a Parigi e i quali hanno 3,8 miliardi di ragioni per temere l'influenza cinese nell'area. Esattamente il costo della Lapsset pipeline che si dovrà costruire tra Uganda, Kenya e Tanzania e che appare di vitale importanza per la Total, la stessa che per scippare contratti alla Eni fece pressioni su Nicolas Sarkozy affinché cominciasse a bombardare la Libia senza alcun mandato internazionale nel 2011. Questa prima mappa

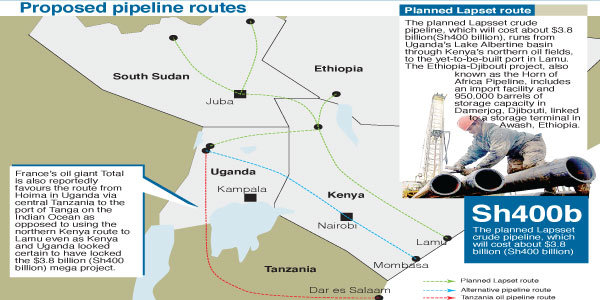

ci mostra come una delle possibili tratte avesse come sbocco al mare proprio Djibouti ma le cose sono cambiate e dopo il no di Kenya e Uganda alla modifica del percorso della pipeline attraverso la Tanzania (stravolgendo il progetto originario che andava da Hoima in Uganda attraverso il nord del Kenya per finire a Lamu sull'Oceano Indiano), lo scorso 15 ottobre proprio l'Uganda ha dato vita a uno straordinario voltafaccia, unendosi alla Tanzania e dicendo sì al progetto che da Hoima passerà per Dar es Saalam per finire nel porto tanzaniano di Tanga, come ci mostra questa mappa.

L'accordo ha visto la firma dell'azienda energetica statale Tanzania Petroleum Development Corporation, dei ministri per l'Energia di Tanzania e Uganda e di Total E&P Uganda, unità africana del colosso francese. Direte voi, perché la Francia dovrebbe essere preoccupata? Perché oltre a Total e alla britannica Tullow Oil ci sono anche i cinesi di CNOOC e la decisione finale sulla rotta definitiva della pipeline sarà cruciale per lo sviluppo degli impianti petroliferi. Avere la Cina con una base militare e una presenza capillare nell'area, rappresenta un netto svantaggio per la Francia e i suoi interessi energetici. Capito ora perché l'Arabia Saudita è così preoccupata dallo Yemen sotto influenza iraniana? E perché la Francia, al netto dell'orrore di Parigi, sembra più preoccupata dei suoi interessi in Centrafrica che della Siria?

Casualmente, sabato - dopo l'attacco all'hotel di Bamako del 20 novembre, in Mali, dove sono presenti da anni truppe francesi per il contrasto ai ribelli islamici, un commando armato ha attaccato una base dei caschi blu dell'Onu a Kidal, nel nord del Paese, facendo almeno tre morti e oltre una ventina di feriti. E solo due giorni prima, lo stesso Hollande incontrando all'Eliseo la cancelliera, Angela Merkel, aveva ottenuto l'invio di 650 soldati tedeschi in Mali per "alleviare" il compito della Francia e permettere ai suoi uomini di concentrarsi su altri teatri. Sicuri che quei teatri saranno la Siria e l'Iraq? Non vedo Hollande fremere al riguardo e l'abbattimento del jet russo da parte della Turchia ha raffreddato non poco il feeling bellico che era nato tra l'inquilino dell'Eliseo e Vladimir Putin subito dopo la strage del 13 novembre. Forse la Francia scoprirà che ci sono focolai di crisi più urgenti altrove, magari in Yemen o in Centrafrica: anche perché come ci mostra questa mappa,

casualmente la Francia è militarmente molto presente proprio in quell'area, tra l'altro in Uganda e, guarda caso, anche a Djibuti. Com'è piccolo il mondo! Una cosa è certa: i terroristi non colpiscono a caso, mandano dei chiari messaggi. E forse lo ha voluto mandare anche Papa Francesco, visto l'itinerario del suo ultimo viaggio e la sua intemerata contro commercio di armi e sfruttamento delle risorse naturali.

Ma non scomodiamo il Santo Padre per questioni terrene. Per capire quanto il quadro di destabilizzazione stia crescendo a livello globale, basta citare l'ultima mossa russa. Proprio ieri, dopo aver mandato un chiaro segnale alla Nato armando i caccia Su-34 anche con missili aria-aria a corto e medio raggio, l'Ufficio del Procuratore generale ha infatti bannato come indesiderate una serie di associazioni straniere, con a capo la Open Society del ben noto filantropo George Soros.

Il bando fa divieto a cittadini e associazioni russe di partecipare ad ogni progetto di questi gruppi, definiti - in base alla legge "Patriotic stop-list" emanata lo scorso luglio dal Senato russo - "una minaccia per le fondamenta dell'ordine costituzionale russo e per la sicurezza nazionale". In totale sono 12 gruppi, tra cui compaiono il National Endowment for Democracy, l'International Republican Institute, il National Democratic Institute, la MacArthur Foundation e la Freedom House. Guarda caso, tutte organizzazione che hanno lavorato alacremente con il Dipartimento di Stato Usa nella creazione ad hoc delle varie primavere arabe e delle rivoluzioni colorate ad Est. Attenzione, Vladimir Putin si è tolto i guanti.

I Commenti dei Lettori

alla Newsletter